Riassunto delle puntate precedenti

Al suo secondo giro di giostra Beatrice non ha più voglia di rompersi le corna senza un valido motivo. Il suo gatto, i libri e la musica possono diventare una corazza sufficientemente robusta per affrontare il mondo.

Mentre ascolto quelle canzoni che erano state la colonna sonora della mia vita precedente, capisco che i miei mi stanno lasciando relativamente in pace solo perché sono stupiti dal mio atteggiamento di calma accettazione della vita. Rassegnazione, direi, ma fin qui loro non ci arrivano. Nel “vero” anno 1969 io ero un cucciolo in lotta col mondo. Fino alla quinta elementare ero cresciuta da sola, chiusa in casa con le mie bambole o rannicchiata nel banco di scuola, in prima fila, il più possibile vicino alla maestra. All’epoca i miei rapporti col resto del mondo erano regolamentati in modo così rigido che c’erano solo due bambine con cui potevo giocare, figlie di vicini considerati “rispettabili”, ma io non potevo andare da loro, perché abitavano nelle famigerate case popolari in cui avevo il divieto assoluto di mettere piede. La mia famiglia aveva le pezze al culo come tutte le altre, ma dal loro punto di vista erano pezze di categoria superiore a quelle della plebe che viveva nei palazzoni costruiti nel dopoguerra e riempiti, a sentir loro, con la feccia dell’umanità. I miei abitavano nel quartiere da generazioni, e prima della guerra facevano i mezzadri proprio per il conte a cui poi il comune aveva espropriato la terra per costruire gli alloggi da assegnare a chi aveva perso la casa sotto le bombe.

Mentre ascolto quelle canzoni che erano state la colonna sonora della mia vita precedente, capisco che i miei mi stanno lasciando relativamente in pace solo perché sono stupiti dal mio atteggiamento di calma accettazione della vita. Rassegnazione, direi, ma fin qui loro non ci arrivano. Nel “vero” anno 1969 io ero un cucciolo in lotta col mondo. Fino alla quinta elementare ero cresciuta da sola, chiusa in casa con le mie bambole o rannicchiata nel banco di scuola, in prima fila, il più possibile vicino alla maestra. All’epoca i miei rapporti col resto del mondo erano regolamentati in modo così rigido che c’erano solo due bambine con cui potevo giocare, figlie di vicini considerati “rispettabili”, ma io non potevo andare da loro, perché abitavano nelle famigerate case popolari in cui avevo il divieto assoluto di mettere piede. La mia famiglia aveva le pezze al culo come tutte le altre, ma dal loro punto di vista erano pezze di categoria superiore a quelle della plebe che viveva nei palazzoni costruiti nel dopoguerra e riempiti, a sentir loro, con la feccia dell’umanità. I miei abitavano nel quartiere da generazioni, e prima della guerra facevano i mezzadri proprio per il conte a cui poi il comune aveva espropriato la terra per costruire gli alloggi da assegnare a chi aveva perso la casa sotto le bombe.

Come in tutti gli agglomerati di case popolari, ci abitava una varia umanità. Famiglie “normali” come la mia, che viveva di uno stipendio scarso, e altre un po’ più particolari. C’era la puttana del quartiere, specializzata in nonni, la coppia con nove figli tutti deficienti perché probabile frutto di incesti, quelli che di mestiere facevano i ladri, quelli che avevano la bancarella da ambulante al mercato… lavoro che, per motivi a me incomprensibili, a casa mia non era considerato “rispettabile”. C’erano capifamiglia col vizio del gioco e del bere, ma in Romagna era normale. Ci abitavano anche i proprietari del negozio di generi alimentari dove mia mamma faceva la spesa tutti i giorni. Guadagnavano molto più di noi, ma secondo i miei genitori non erano una famiglia frequentabile. Mio padre ha sempre odiato con tutte le sue forze la fabbrica dove lavorava, ma nutriva un feroce disprezzo per le altre categorie più autonome, come i commercianti – tutti ladri – o chi lavorava in proprio – tutti sfruttatori. Gli impiegati, poi, erano tutti vagabondi e parassiti, ma non abitavano nel nostro quartiere. Non era facile per me immaginarmi un futuro. Secondo mia mamma dovevo fare la maestra, ma io avevo sempre odiato i bambini, fin da piccola, perché avevo paura di loro, e una volta che osai dire “Voglio fare la professoressa” incassai da mio padre un lapidario commento: “Non esagerare con le pretese, sei figlia di un operaio”.

Come in tutti gli agglomerati di case popolari, ci abitava una varia umanità. Famiglie “normali” come la mia, che viveva di uno stipendio scarso, e altre un po’ più particolari. C’era la puttana del quartiere, specializzata in nonni, la coppia con nove figli tutti deficienti perché probabile frutto di incesti, quelli che di mestiere facevano i ladri, quelli che avevano la bancarella da ambulante al mercato… lavoro che, per motivi a me incomprensibili, a casa mia non era considerato “rispettabile”. C’erano capifamiglia col vizio del gioco e del bere, ma in Romagna era normale. Ci abitavano anche i proprietari del negozio di generi alimentari dove mia mamma faceva la spesa tutti i giorni. Guadagnavano molto più di noi, ma secondo i miei genitori non erano una famiglia frequentabile. Mio padre ha sempre odiato con tutte le sue forze la fabbrica dove lavorava, ma nutriva un feroce disprezzo per le altre categorie più autonome, come i commercianti – tutti ladri – o chi lavorava in proprio – tutti sfruttatori. Gli impiegati, poi, erano tutti vagabondi e parassiti, ma non abitavano nel nostro quartiere. Non era facile per me immaginarmi un futuro. Secondo mia mamma dovevo fare la maestra, ma io avevo sempre odiato i bambini, fin da piccola, perché avevo paura di loro, e una volta che osai dire “Voglio fare la professoressa” incassai da mio padre un lapidario commento: “Non esagerare con le pretese, sei figlia di un operaio”.

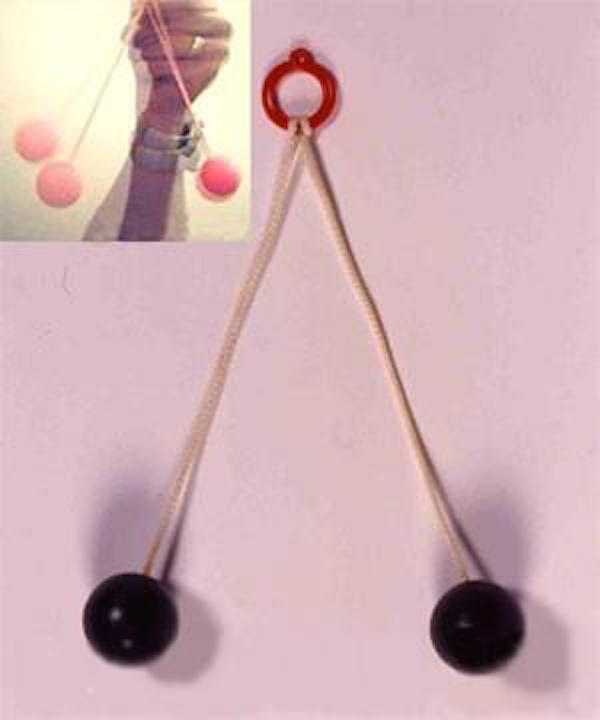

Dopo l’isolamento degli anni delle elementari, alle medie avevo maturato la ribellione. Non volevo più stare da sola, cercavo la compagnia delle ragazzine della mia età – coi maschi era un altro discorso, si era visto dalle botte prese per una semplice conversazione sulle scale del condominio – ma non avevo le conoscenze di base su come ci si comporta nella vita sociale. A questo deficit, unito alla totale mancanza di abilità manuali e spaziali, che mi rendevano incapace di praticare i passatempi di moda, come pattinare o giocare con le palline clic clac, si aggiungeva l’aggravante dell’unica cosa che mi riusciva bene: la scuola. Non avendo nient’altro da fare, studiavo. Alle elementari mi impegnavo nei compiti sia perché non avevo niente di meglio da fare, sia perché adoravo la maestra, il mio unico modello positivo di donna, autonoma, indipendente, bella e curata, in mezzo alla corte dei miracoli delle casalinghe sfatte e massacrate di botte tra cui stavo crescendo. Alle medie avevo capito che il mio riscatto sociale passava attraverso lo studio, se volevo scampare al destino di quelle donne che il pomeriggio si radunavano a cucire con mia mamma, con i loro lividi e gli occhi pesti. E la scusa di studiare mi esentava dall’obbligo di aiutare in casa con le faccende domestiche, anche se “avrei dovuto imparare” per “quando mi sarei sposata”. Solo a pensarci, di ridurmi come quelle poverette, preferivo morire da piccola.

Dopo l’isolamento degli anni delle elementari, alle medie avevo maturato la ribellione. Non volevo più stare da sola, cercavo la compagnia delle ragazzine della mia età – coi maschi era un altro discorso, si era visto dalle botte prese per una semplice conversazione sulle scale del condominio – ma non avevo le conoscenze di base su come ci si comporta nella vita sociale. A questo deficit, unito alla totale mancanza di abilità manuali e spaziali, che mi rendevano incapace di praticare i passatempi di moda, come pattinare o giocare con le palline clic clac, si aggiungeva l’aggravante dell’unica cosa che mi riusciva bene: la scuola. Non avendo nient’altro da fare, studiavo. Alle elementari mi impegnavo nei compiti sia perché non avevo niente di meglio da fare, sia perché adoravo la maestra, il mio unico modello positivo di donna, autonoma, indipendente, bella e curata, in mezzo alla corte dei miracoli delle casalinghe sfatte e massacrate di botte tra cui stavo crescendo. Alle medie avevo capito che il mio riscatto sociale passava attraverso lo studio, se volevo scampare al destino di quelle donne che il pomeriggio si radunavano a cucire con mia mamma, con i loro lividi e gli occhi pesti. E la scusa di studiare mi esentava dall’obbligo di aiutare in casa con le faccende domestiche, anche se “avrei dovuto imparare” per “quando mi sarei sposata”. Solo a pensarci, di ridurmi come quelle poverette, preferivo morire da piccola.

Però io non mi rassegnavo, volevo essere anche “come le altre”. Mi sarebbe piaciuto vestirmi come le ragazze della mia scuola ma mia mamma aveva l’abilità di infagottarmi in una maniera così goffa da farmi prendere per il culo da tutti. Passarono alla storia un berretto di lana a forma di turbante e i sandali coi calzini, in stile tedesco. Anche a me sarebbe piaciuto avere il ragazzo, ma ero un mucchietto di ossa, priva di seno e piatta di sedere, vestita come una deficiente, e con l’apparecchio ai denti. Avrei voluto condividere con le altre il cinema parrocchiale e le festicciole della domenica pomeriggio ma non mi davano il permesso. Così mi maceravo nella rabbia, ero sempre intrattabile, insistevo nei miei disperati tentativi di integrarmi, sbagliavo tutto, ed ero diventata lo zimbello delle altre. Alla fine, di questa emarginazione davo la colpa ai miei genitori e non accettavo nulla da loro, neanche quei pochi, pallidi consigli di buon senso che mi sarebbero stati utili.

Però io non mi rassegnavo, volevo essere anche “come le altre”. Mi sarebbe piaciuto vestirmi come le ragazze della mia scuola ma mia mamma aveva l’abilità di infagottarmi in una maniera così goffa da farmi prendere per il culo da tutti. Passarono alla storia un berretto di lana a forma di turbante e i sandali coi calzini, in stile tedesco. Anche a me sarebbe piaciuto avere il ragazzo, ma ero un mucchietto di ossa, priva di seno e piatta di sedere, vestita come una deficiente, e con l’apparecchio ai denti. Avrei voluto condividere con le altre il cinema parrocchiale e le festicciole della domenica pomeriggio ma non mi davano il permesso. Così mi maceravo nella rabbia, ero sempre intrattabile, insistevo nei miei disperati tentativi di integrarmi, sbagliavo tutto, ed ero diventata lo zimbello delle altre. Alla fine, di questa emarginazione davo la colpa ai miei genitori e non accettavo nulla da loro, neanche quei pochi, pallidi consigli di buon senso che mi sarebbero stati utili.

In questo giro di giostra, per fortuna, conosco “il male della bestia”. Dopo le dimissioni dall’ospedale ho deciso di tenere un profilo basso, per capire come va il mondo. Conosco il futuro delle ragazze del quartiere e so che proprio le più popolari e le più accanite a prendermi in giro, saranno le prime a farsi mettere incinte e diventare in pochi anni pallidi fantasmi malmenati, come le donnette che passano i pomeriggi a cucire da mia mamma. Come posso invidiarle, anche se le vedo corteggiate dai ragazzi più carini della scuola? Così mi sono messa il cuore in pace e ho accantonato i tentativi fallimentari di integrazione. In classe parlo poco e sto con le mie amiche, bruttine ed emarginate come me; abbiamo occupato gli ultimi banchi e per le altre siamo diventate trasparenti. Non partecipo più alle discussioni con l’enfasi e la presunzione che mi avevano distinto fino all’anno prima, quando fare accettare le mie ragioni era diventato una forma di riconoscimento della mia esistenza. Gli insegnanti sanno del mio incidente e forse attribuiscono alla botta in testa la causa della mia scarsa voglia di comunicare. Studio, prendo buoni voti, non mi faccio mai notare e passo i pomeriggi con le mie due amiche, oppure in palestra, con la poliziotta Costanza a imparare la difesa personale, o ancora meglio, chiusa nella mia stanza a leggere. I miei sembrano rassegnati al mio desiderio di solitudine e la stanno perfino piantando col tormentone della “famiglia riunita” del dopo cena. Anche se la nonna brontola perché lo ritiene inaccettabile, alla fine del ferale pasto a base di sbobba insipida e stracotta ho il permesso di ritirarmi nella stanza che per un paio d’ore è solo mia, ad ascoltare la radio, leggere e coccolare il mio gatto, che dopo la sterilizzazione è diventato un orsetto casalingo.

In questo giro di giostra, per fortuna, conosco “il male della bestia”. Dopo le dimissioni dall’ospedale ho deciso di tenere un profilo basso, per capire come va il mondo. Conosco il futuro delle ragazze del quartiere e so che proprio le più popolari e le più accanite a prendermi in giro, saranno le prime a farsi mettere incinte e diventare in pochi anni pallidi fantasmi malmenati, come le donnette che passano i pomeriggi a cucire da mia mamma. Come posso invidiarle, anche se le vedo corteggiate dai ragazzi più carini della scuola? Così mi sono messa il cuore in pace e ho accantonato i tentativi fallimentari di integrazione. In classe parlo poco e sto con le mie amiche, bruttine ed emarginate come me; abbiamo occupato gli ultimi banchi e per le altre siamo diventate trasparenti. Non partecipo più alle discussioni con l’enfasi e la presunzione che mi avevano distinto fino all’anno prima, quando fare accettare le mie ragioni era diventato una forma di riconoscimento della mia esistenza. Gli insegnanti sanno del mio incidente e forse attribuiscono alla botta in testa la causa della mia scarsa voglia di comunicare. Studio, prendo buoni voti, non mi faccio mai notare e passo i pomeriggi con le mie due amiche, oppure in palestra, con la poliziotta Costanza a imparare la difesa personale, o ancora meglio, chiusa nella mia stanza a leggere. I miei sembrano rassegnati al mio desiderio di solitudine e la stanno perfino piantando col tormentone della “famiglia riunita” del dopo cena. Anche se la nonna brontola perché lo ritiene inaccettabile, alla fine del ferale pasto a base di sbobba insipida e stracotta ho il permesso di ritirarmi nella stanza che per un paio d’ore è solo mia, ad ascoltare la radio, leggere e coccolare il mio gatto, che dopo la sterilizzazione è diventato un orsetto casalingo.

Un giorno, in classe, la professoressa di lettere illustra un’iniziativa di “orientamento alla scelta delle scuole superiori” alla quale ci consiglia vivamente di partecipare. Ho ancora un vivo ricordo del precedente giro di giostra, dove mi ero servita di questi test per esibirmi in una richiesta di attenzioni assolutamente fuori luogo, che mi aveva costretto a subire una mezz’ora di prese per il culo travestite da paternale da parte dello psicologo, al quale non era parso vero di mettere in difficoltà una ragazzina con la testa piena di confusione. Ma questa volta non mi becca. La mattina del test esamino con cura le domande e rispondo con cautela, cercando di crocettare le risposte più neutre. Ai quesiti aperti su cosa voglio fare da grande, rispondo che non lo so. È la verità, non ne ho la minima idea, come sempre so solo quello che non voglio. A quello che non volevo nell’altra vita, cioè dipendere dai miei genitori o da un marito, si aggiunge quello che non voglio adesso, perché ho provato vari inferni lavorativi nei quali ho lasciato la salute, ma il problema si complica. È come muoversi in una stanza piena di fili elettrici, che non si devono sfiorare pena una scarica mortale. Avere a disposizione un secondo giro ha raddoppiato la quantità di pericoli da schivare, ed è sempre più difficile trovare la strada.

Un giorno, in classe, la professoressa di lettere illustra un’iniziativa di “orientamento alla scelta delle scuole superiori” alla quale ci consiglia vivamente di partecipare. Ho ancora un vivo ricordo del precedente giro di giostra, dove mi ero servita di questi test per esibirmi in una richiesta di attenzioni assolutamente fuori luogo, che mi aveva costretto a subire una mezz’ora di prese per il culo travestite da paternale da parte dello psicologo, al quale non era parso vero di mettere in difficoltà una ragazzina con la testa piena di confusione. Ma questa volta non mi becca. La mattina del test esamino con cura le domande e rispondo con cautela, cercando di crocettare le risposte più neutre. Ai quesiti aperti su cosa voglio fare da grande, rispondo che non lo so. È la verità, non ne ho la minima idea, come sempre so solo quello che non voglio. A quello che non volevo nell’altra vita, cioè dipendere dai miei genitori o da un marito, si aggiunge quello che non voglio adesso, perché ho provato vari inferni lavorativi nei quali ho lasciato la salute, ma il problema si complica. È come muoversi in una stanza piena di fili elettrici, che non si devono sfiorare pena una scarica mortale. Avere a disposizione un secondo giro ha raddoppiato la quantità di pericoli da schivare, ed è sempre più difficile trovare la strada.

Non basta avere una seconda occasione per non ripetere gli stessi sbagli. Bisogna prepararsi a schivare il doppio dei pericoli.

- Cinquanta sfumature di Amore – L’Amor Felino - 17 Febbraio 2014

- Resistenza in vita - 3 Febbraio 2014

- Non è mai troppo tardi - 6 Gennaio 2014