Il primo ottobre 1970 Beatrice varcò il cancello del Liceo Classico, a testa alta e con orgoglio. Per una ragazza delle case popolari, cresciuta in una famiglia operaia, era quasi un record; i professori della sua scuola media di periferia avevano dato il massimo perché i loro allievi crescessero con la stessa preparazione dei figli di papà che frequentavano le Carducci, le medie del centro, e quando trovavano una ragazzina coi voti di Beatrice facevano di tutto per incoraggiarla a proseguire gli studi in una buona scuola. All’epoca il Classico era considerato la scuola migliore, non a caso era appannaggio quasi esclusivo dei figli della buona società. Beatrice aveva sempre portato a casa il massimo dei voti, un po’ per scelta, perché non voleva finire a fare la vita di sua madre, e un po’ per inerzia. In famiglia la tenevano talmente sotto chiave che fare i compiti, leggere e studiare era non solo l’unico modo per passare il tempo, ma anche la scusa sempre valida per non aiutare nei lavori domestici. All’epoca la TV aveva un unico canale in bianco e nero che trasmetteva solo la sera, i computer stavano nei romanzi di fantascienza, e farsi vedere con le mani in mano era pericoloso, le donne di casa gliele avrebbero riempite immediatamente con uno strofinaccio per pulire. Per questi motivi, Beatrice studiava sempre.

I professori avevano faticato per convincere i suoi genitori a iscriverla alla “Scuola dei ricchi”, fare il liceo voleva dire proseguire con l’università, e poi i libri di testo costavano tanto, ma il preside li aveva convocati di persona, i libri si trovavano anche usati, e di lì all’università ci sarebbe stato tempo, magari la ragazza non ce l’avrebbe fatta e si sarebbe ridotta a più miti consigli, tre anni di scuola professionale e poi il matrimonio. In fondo era figlia unica, non c’era un fratello maschio da far studiare, si trattava di provare per un anno e quasi sicuramente si sarebbe arresa; era facile essere la prima della classe in una media di poveracci, ma nella scuola dei figli degli avvocati e dei primari sarebbe stata un’impresa quasi disperata per una ragazza come lei, senza mezzi e senza basi adeguate.

Fu con questo tifo da stadio che Beatrice salì le scale il primo giorno di scuola. Per l’occasione si era vestita coi suoi abiti migliori, la minigonna con le frange in finta pelle – allora non si chiamava ecopelle, ma proprio pelle finta, quella vera era per i signori – la camicetta dipinta a mano nell’ora di educazione artistica, le decolletè in vernice rossa col tacco dorato, le anellone alle orecchie, i capelli lunghi e lisci come andavano di moda, la riga con l’eyeliner. I suoi libri erano tutti usati ma era un vantaggio, le cose importanti si trovavano già sottolineate. Entrando in classe, Beatrice rimase molto sorpresa dall’abbigliamento dei suoi compagni: le ragazze sembravano appena uscite dalle elementari, calzettoni e gonne a pieghe sotto al ginocchio, e i ragazzi… Oh signore, i ragazzi… Con quei faccini nel suo quartiere non sarebbero sopravvissuti mezzora, uno aveva addirittura i pantaloni corti. Che strana gente i figli dei ricchi, con tutti i soldi che hanno si vestono così male.

Fu con questo tifo da stadio che Beatrice salì le scale il primo giorno di scuola. Per l’occasione si era vestita coi suoi abiti migliori, la minigonna con le frange in finta pelle – allora non si chiamava ecopelle, ma proprio pelle finta, quella vera era per i signori – la camicetta dipinta a mano nell’ora di educazione artistica, le decolletè in vernice rossa col tacco dorato, le anellone alle orecchie, i capelli lunghi e lisci come andavano di moda, la riga con l’eyeliner. I suoi libri erano tutti usati ma era un vantaggio, le cose importanti si trovavano già sottolineate. Entrando in classe, Beatrice rimase molto sorpresa dall’abbigliamento dei suoi compagni: le ragazze sembravano appena uscite dalle elementari, calzettoni e gonne a pieghe sotto al ginocchio, e i ragazzi… Oh signore, i ragazzi… Con quei faccini nel suo quartiere non sarebbero sopravvissuti mezzora, uno aveva addirittura i pantaloni corti. Che strana gente i figli dei ricchi, con tutti i soldi che hanno si vestono così male.

Il sogghigno di divertimento di Beatrice si spense quando entrò la temibile insegnante di Lettere. Al Ginnasio, come era chiamato allora il biennio del Liceo Classico, una sola persona insegnava italiano, latino, greco, storia e geografia, per diciotto ore la settimana. In pratica, o andava bene con lei, o ci si ritirava. Questa insegnante aveva una fama sinistra e un aspetto adeguato, era una donnetta bassa e glaciale, coi capelli grigi raccolti in una crocchia, il grembiule nero e un folto paio di baffi color ghisa. La sua fede politica era ben nota, suo padre era stato il Podestà di Predappio, fascistissimo tra i fascistissimi perché Predappio era il paese del Duce, mentre Beatrice veniva da una famiglia che aveva sofferto molto durante la dittatura ed era cresciuta con tutt’altra mentalità. Ma a quattordici anni non si ha paura di niente, nemmeno della figlia del Podestà di Predappio.

Come presentazione alla classe, la temibile prof chiamò ogni allievo in ordine alfabetico per sottoporlo a due quesiti fondamentali: la scuola media di provenienza e il programma di latino svolto. Il calore dell’accoglienza era direttamente proporzionale alla classe sociale del ragazzo: “Oh cara B. come sta tuo padre il primario? Ah, il latino, tu vieni dalle Carducci, sai già tutto…”. “E tu, da dove hai detto che vieni? Da Dovadola?” (risatina) “E cosa avete fatto di latino? Il passivo? Ah il passivo no, naturalmente, si fa solo alle Carducci, mah, voi che venite dalla campagna avrete molte difficoltà qui, vi mancano le basi…”. E la malcapitata si faceva piccina piccina e rientrava nel suo banco come una tartaruga nel guscio. L’apoteosi dello sdilinquimento si verificò con la figlia di un onorevole: la ferocissima prof si tappetò letteralmente di fronte all’augusta rampolla e le pronosticò cinque anni di voti strepitosi. Beatrice aveva un cognome in fondo all’alfabeto, in linea con la sua posizione nella scala sociale, e quando pronunciò il nome della sua scuola media la prof quasi si strozzò dalle risate. Non ci poteva credere che anche da quel quartieraccio mandassero i figli al Classico, davvero si esagerava con la democrazia. Quando chiese a Beatrice a che punto erano arrivati col latino, e la piccola impudente snocciolò il programma completo delle Carducci, passivo compreso, la figlia del Podestà la fulminò con lo sguardo e la gelò con un’occhiata da basilisco: bene cara, allora metti al passivo questa forma verbale. Beh, niente di più facile, pensò Beatrice, e con la massima tranquillità rispose correttamente. La prof mandò giù amaro e si disse che avrebbe avuto tutto il tempo per fare ingoiare i denti a quella sfacciata che si presentava in minigonna il primo giorno di scuola.

Come presentazione alla classe, la temibile prof chiamò ogni allievo in ordine alfabetico per sottoporlo a due quesiti fondamentali: la scuola media di provenienza e il programma di latino svolto. Il calore dell’accoglienza era direttamente proporzionale alla classe sociale del ragazzo: “Oh cara B. come sta tuo padre il primario? Ah, il latino, tu vieni dalle Carducci, sai già tutto…”. “E tu, da dove hai detto che vieni? Da Dovadola?” (risatina) “E cosa avete fatto di latino? Il passivo? Ah il passivo no, naturalmente, si fa solo alle Carducci, mah, voi che venite dalla campagna avrete molte difficoltà qui, vi mancano le basi…”. E la malcapitata si faceva piccina piccina e rientrava nel suo banco come una tartaruga nel guscio. L’apoteosi dello sdilinquimento si verificò con la figlia di un onorevole: la ferocissima prof si tappetò letteralmente di fronte all’augusta rampolla e le pronosticò cinque anni di voti strepitosi. Beatrice aveva un cognome in fondo all’alfabeto, in linea con la sua posizione nella scala sociale, e quando pronunciò il nome della sua scuola media la prof quasi si strozzò dalle risate. Non ci poteva credere che anche da quel quartieraccio mandassero i figli al Classico, davvero si esagerava con la democrazia. Quando chiese a Beatrice a che punto erano arrivati col latino, e la piccola impudente snocciolò il programma completo delle Carducci, passivo compreso, la figlia del Podestà la fulminò con lo sguardo e la gelò con un’occhiata da basilisco: bene cara, allora metti al passivo questa forma verbale. Beh, niente di più facile, pensò Beatrice, e con la massima tranquillità rispose correttamente. La prof mandò giù amaro e si disse che avrebbe avuto tutto il tempo per fare ingoiare i denti a quella sfacciata che si presentava in minigonna il primo giorno di scuola.

Già, la minigonna. Nel quartiere di Beatrice era normale vestirsi alla moda, anche a quattordici anni. Certo, le minigonne ascellari erano per andare a ballare, ma la sua era molto casta, appena sopra al ginocchio, l’aveva cucita sua mamma che faceva la sarta, lei non ci vedeva niente di strano. Fu molto stupita quando una compagna di classe, mai vista e mai conosciuta, durante l’intervallo la squadrò dalla testa ai piedi e la apostrofò dicendo “Io mi vergognerei a venire a scuola vestita come te”. Beatrice non era una ragazza che le mandava a dire: esaminò con cura quella salsicciotta più larga che alta, infagottata nella gonna a pieghe d’ordinanza, con annessa camicetta abbottonata fino al collo, e le rispose che lei si sarebbe dovuta vergognare di essere così grassa. Fu l’inizio di una cordiale amicizia che si protrasse per tutti e cinque gli anni, corroborata dagli ottimi voti di Beatrice contro la stentata sufficienza strappata a fatica dalla signorina “Io mi vergognerei”.

Il secondo giorno di scuola fu dedicato alla prova di italiano. Baffo di Ghisa voleva vedere come se la cavavano a scrivere, e distribuì due temi a scelta, uno sul “perché avete scelto il liceo classico” e l’altro su una poesia da commentare. Beatrice preferì mantenersi sul neutro e scelse il commento. Non era il caso di spiegare perché una ragazza delle case popolari, figlia di una famiglia con le pezze al culo, avesse osato sfidare la fortezza dei signorini dal cognome illustre, e perché una scuola media di periferia coltivasse pericolosi insegnanti sovversivi che credevano al diritto all’istruzione per tutti. Anche in questo caso il voto fu perfettamente in linea con l’estrazione sociale dell’autore del tema: la figlia del primario B. e dell’onorevole M. presero il massimo, seguite dalla rampolla del dentista T. e poi via via a scalare, fino alle clamorose insufficienze delle disgraziate che venivano dalla campagna. Beatrice si meravigliò di aver preso la sufficienza: lei era una delle ultime della scala evolutiva, il quartiere e la famiglia di provenienza la marchiavano d’infamia, ma la vecchia Baffo di Ghisa non se l’era sentita di dare un brutto voto a un tema scritto bene. Col tempo, la prof imparò a rispettare Beatrice, soprattutto l’anno dopo, quando quella piccola spudorata vinse una borsa di studio scrivendo un tema sul Dedalus di Joyce.

Il secondo giorno di scuola fu dedicato alla prova di italiano. Baffo di Ghisa voleva vedere come se la cavavano a scrivere, e distribuì due temi a scelta, uno sul “perché avete scelto il liceo classico” e l’altro su una poesia da commentare. Beatrice preferì mantenersi sul neutro e scelse il commento. Non era il caso di spiegare perché una ragazza delle case popolari, figlia di una famiglia con le pezze al culo, avesse osato sfidare la fortezza dei signorini dal cognome illustre, e perché una scuola media di periferia coltivasse pericolosi insegnanti sovversivi che credevano al diritto all’istruzione per tutti. Anche in questo caso il voto fu perfettamente in linea con l’estrazione sociale dell’autore del tema: la figlia del primario B. e dell’onorevole M. presero il massimo, seguite dalla rampolla del dentista T. e poi via via a scalare, fino alle clamorose insufficienze delle disgraziate che venivano dalla campagna. Beatrice si meravigliò di aver preso la sufficienza: lei era una delle ultime della scala evolutiva, il quartiere e la famiglia di provenienza la marchiavano d’infamia, ma la vecchia Baffo di Ghisa non se l’era sentita di dare un brutto voto a un tema scritto bene. Col tempo, la prof imparò a rispettare Beatrice, soprattutto l’anno dopo, quando quella piccola spudorata vinse una borsa di studio scrivendo un tema sul Dedalus di Joyce.

Nel giro di due mesi Beatrice prese atto che molti dei suoi compagni di classe, se fossero nati nel suo quartiere e in una famiglia come la sua, avrebbero preso a stento il diploma di terza media e sarebbero andati “a bottega” da un meccanico o da una parrucchiera. Non era per niente difficile avere buoni voti in una classe dove la maggioranza degli allievi era lì soltanto per il cognome e la professione paterna. Lei stava attenta alle lezioni, a casa ripassava gli appunti, faceva le versioni di greco e di latino, poi aveva tutto il tempo per leggere i libri che le piacevano. Vicino alla fermata dell’autobus che la riportava nel suo quartiere aveva trovato la caverna dei tesori: una botteguccia di libri e fumetti usati in cui lasciava l’intera paghetta. C’era tutto quello che poteva desiderare: i vecchi numeri di Linus e di Eureka, i gialli, la fantascienza, i vecchi classici Mondadori, alcuni oscuri saggi come “Misticismo e logica” di Bertrand Russel, del quale capì ben poco, e i monumenti letterari che la fecero crescere in buona compagnia. Madame Bovary, Il Processo, Il Castello… Li divorava in una notte, li sottolineava, li riassumeva. Insieme ai gatti dell’ospedale, a cui andava a portare gli avanzi di cibo che rubava in casa, erano i suoi migliori amici.

Beatrice aveva solo un problemino col sesso maschile. Era carina, con un bel faccino, ma non arrivava al metro e sessanta, era magra e senza tette. Le tette, il suo grande cruccio: i ragazzi della sua età guardavano solo quelle. A loro bastava una quarta misura per non accorgersi nemmeno di una faccia da medusa e di due cosce da ippopotamo. Purtroppo il suo bel faccino e l’aspetto fragile da bambina attiravano la specie maschile che più le faceva orrore, il laido vecchiaccio. Beatrice aveva quattordici anni e dal suo punto di vista l’età del laido vecchiaccio cominciava a trent’anni, ma non c’erano limiti al suo odio. Lei non aveva tempo da perdere, i suoi genitori le lasciavano pochissima libertà e le sue esplorazioni dovevano limitarsi al percorso da e per la palestra che la obbligavano a frequentare per correggere la scoliosi. Beatrice odiava l’attività fisica e ancora di più ogni tipo di lavoro manuale e pratico, però frequentare la palestra le permetteva la sosta nel suo negozietto delle meraviglie, la contemplazione del negozio di dischi che non aveva i soldi per comprare e l’esplorazione dei luoghi che più amava in centro, i vecchi cortili. Non aveva tempo da perdere con i laidi vecchiacci che la seguivano e la importunavano, attirati dal suo aspetto indifeso. Aveva provato a urlare, a insultarli, ma la gente rideva e la prendeva in giro, anzi qualcuno le diceva che se voleva essere lasciata in pace, doveva stare in casa, come fanno le brave ragazze.

Beatrice aveva solo un problemino col sesso maschile. Era carina, con un bel faccino, ma non arrivava al metro e sessanta, era magra e senza tette. Le tette, il suo grande cruccio: i ragazzi della sua età guardavano solo quelle. A loro bastava una quarta misura per non accorgersi nemmeno di una faccia da medusa e di due cosce da ippopotamo. Purtroppo il suo bel faccino e l’aspetto fragile da bambina attiravano la specie maschile che più le faceva orrore, il laido vecchiaccio. Beatrice aveva quattordici anni e dal suo punto di vista l’età del laido vecchiaccio cominciava a trent’anni, ma non c’erano limiti al suo odio. Lei non aveva tempo da perdere, i suoi genitori le lasciavano pochissima libertà e le sue esplorazioni dovevano limitarsi al percorso da e per la palestra che la obbligavano a frequentare per correggere la scoliosi. Beatrice odiava l’attività fisica e ancora di più ogni tipo di lavoro manuale e pratico, però frequentare la palestra le permetteva la sosta nel suo negozietto delle meraviglie, la contemplazione del negozio di dischi che non aveva i soldi per comprare e l’esplorazione dei luoghi che più amava in centro, i vecchi cortili. Non aveva tempo da perdere con i laidi vecchiacci che la seguivano e la importunavano, attirati dal suo aspetto indifeso. Aveva provato a urlare, a insultarli, ma la gente rideva e la prendeva in giro, anzi qualcuno le diceva che se voleva essere lasciata in pace, doveva stare in casa, come fanno le brave ragazze.

C’era un vecchiaccio che la perseguitava più degli altri. Non avrebbe saputo dargli un’età perché ai suoi occhi trenta, cinquanta o settant’anni erano la stessa cosa, ma lo schifoso porco l’aveva adocchiata quando andava al negozio di dischi e non la mollava più. Sembrava che il lumacone passasse la vita davanti a un circolo del corso principale, dove Beatrice doveva passare per raggiungere le pietre miliari del suo pellegrinaggio, la bottega dei libri usati, la fermata dell’autobus e il negozio di dischi; l’aspettava, la braccava e la seguiva. Una volta ebbe l’impudenza di pedinarla fino a casa. La paura più grande di Beatrice era che suo padre si accorgesse dell’uomo che la seguiva: lungi dalla sua mentalità dargli una lezione, anzi, la lezione l’avrebbe data a lei, togliendole anche le sue poche ore di libertà. Così il suo cervello di ragazzina sveglia si mise in movimento.

C’era un vecchiaccio che la perseguitava più degli altri. Non avrebbe saputo dargli un’età perché ai suoi occhi trenta, cinquanta o settant’anni erano la stessa cosa, ma lo schifoso porco l’aveva adocchiata quando andava al negozio di dischi e non la mollava più. Sembrava che il lumacone passasse la vita davanti a un circolo del corso principale, dove Beatrice doveva passare per raggiungere le pietre miliari del suo pellegrinaggio, la bottega dei libri usati, la fermata dell’autobus e il negozio di dischi; l’aspettava, la braccava e la seguiva. Una volta ebbe l’impudenza di pedinarla fino a casa. La paura più grande di Beatrice era che suo padre si accorgesse dell’uomo che la seguiva: lungi dalla sua mentalità dargli una lezione, anzi, la lezione l’avrebbe data a lei, togliendole anche le sue poche ore di libertà. Così il suo cervello di ragazzina sveglia si mise in movimento.

In una delle sue esplorazioni del centro aveva scoperto un antico e massiccio palazzo quasi completamente in rovina, con un magnifico cortile pieno di piante e di gatti. Ci andava spesso, per portare qualcosa da mangiare ai suoi amici felini, e un giorno uno di loro, nella sua infinita saggezza, la accompagnò in una visita delle cantine. Mai visto un simile spettacolo neanche nelle storie di vampiri: sotterranei a volta, scale strette e buie, e in fondo in fondo, una porticina di ferro, robustissima, ancora in ottimo stato, con un catenaccio a prova di gorilla. Beatrice tornò spesso in quel palazzo, con una tanica vuota, le bottiglie di benzina che riempiva al distributore con la scusa del motorino che non aveva, e fasci di vecchi giornali. Ogni tanto rubava alla mamma qualche confezione di fiammiferi e ne teneva un po’ anche in borsetta, insieme con un coltello col manico d’osso trovato in cantina. Era così bello che quando lo aveva portato ad affilare, l’arrotino voleva comprarglielo. Una volta che dal suo punto di vista tutto fu pronto, i catenacci della porta in ferro ben oliati, la tanica riempita con dieci litri di benzina, le scatole di fiammiferi ben allineate, un bel paio di guanti di gomma nuovi e pronti all’uso, la stanzetta imbottita di giornali, Beatrice andò a vedere le novità al negozio di dischi.

Neanche a dirlo, lo schifoso porco era davanti al circolo. Stringendo il manico del coltello nella borsetta, lei gli fece un bel sorriso e si allontanò sculettando. L’idiota beccò come un paganello e la seguì lungo i vicoli della città vecchia fino al palazzo tanto amato da Beatrice, mormorando oscenità e neppure a voce tanto bassa. Dentro al cortile, circondata dai suoi amici gatti, la dolce ragazzina gli fece un’offerta che il ripugnante e disgustoso individuo non poteva rifiutare: diecimila lire e vieni con me nelle cantine. Pagamento anticipato. L’uomo, o presunto tale, tirò fuori dieci banconote da mille – meglio, di piccolo taglio avrebbero dato meno nell’occhio – poi seguì l’oggetto delle sue brame lungo le strette scale che andavano sotto terra. Arrivati davanti alla porticina di ferro, Beatrice trattenne un conato di vomito, gli sorrise a denti stretti e gli sussurrò “Prima tu, tesoro”. Il viscido non si prese nemmeno un attimo per riflettere, si fiondò nella stanzetta buia, e quando sentì il rumore dei catenacci che si chiudevano, sul momento non capì bene. Rimase abbastanza perplesso anche quando vide la benzina colare sotto la porta chiusa. Beatrice ringraziò la lungimiranza di chi aveva costruito il pavimento in pendenza, infilò i guanti di gomma, vuotò l’intera tanica da dieci litri sotto la porta, accese una scatola di fiammiferi e per sicurezza gettò nel fuoco anche tutte le altre scatole, poi corse come un lampo su per le scale, seguita dai suoi amici gatti che sembravano divertirsi un mondo.

Neanche a dirlo, lo schifoso porco era davanti al circolo. Stringendo il manico del coltello nella borsetta, lei gli fece un bel sorriso e si allontanò sculettando. L’idiota beccò come un paganello e la seguì lungo i vicoli della città vecchia fino al palazzo tanto amato da Beatrice, mormorando oscenità e neppure a voce tanto bassa. Dentro al cortile, circondata dai suoi amici gatti, la dolce ragazzina gli fece un’offerta che il ripugnante e disgustoso individuo non poteva rifiutare: diecimila lire e vieni con me nelle cantine. Pagamento anticipato. L’uomo, o presunto tale, tirò fuori dieci banconote da mille – meglio, di piccolo taglio avrebbero dato meno nell’occhio – poi seguì l’oggetto delle sue brame lungo le strette scale che andavano sotto terra. Arrivati davanti alla porticina di ferro, Beatrice trattenne un conato di vomito, gli sorrise a denti stretti e gli sussurrò “Prima tu, tesoro”. Il viscido non si prese nemmeno un attimo per riflettere, si fiondò nella stanzetta buia, e quando sentì il rumore dei catenacci che si chiudevano, sul momento non capì bene. Rimase abbastanza perplesso anche quando vide la benzina colare sotto la porta chiusa. Beatrice ringraziò la lungimiranza di chi aveva costruito il pavimento in pendenza, infilò i guanti di gomma, vuotò l’intera tanica da dieci litri sotto la porta, accese una scatola di fiammiferi e per sicurezza gettò nel fuoco anche tutte le altre scatole, poi corse come un lampo su per le scale, seguita dai suoi amici gatti che sembravano divertirsi un mondo.

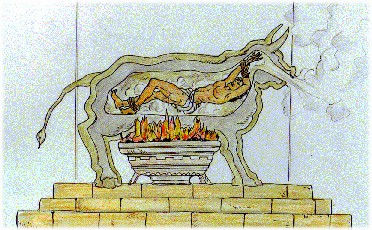

Il palazzo era antico, solido, quasi disabitato e con mura spesse più di un metro. Ai primi piani non ci viveva più nessuno, c’erano solo un paio di anziani nel sottotetto, che ricordarono per un po’ di tempo uno strano mugolio proveniente dalle cantine e un odorino di arrosto che di certo arrivava dalla vicina osteria. Invece a Beatrice tornò in mente la storia del Toro di Falaride: Erodoto aveva ragione, si era fermata per un po’ di tempo ad assaporare l’eco delle urla del suo prigioniero arrostito vivo, e il suono convertito dal passaggio attraverso i lunghi corridoi dei sotterranei e le spesse mura sembrava veramente il grido di un toro infuriato. Di un maiale infuriato, a dire il vero, ma un maiale che aveva subito il suo giusto contrappasso. Congratulandosi con sé stessa, Beatrice si fermò al negozietto di libri usati per spendere le prime mille lire del suo bottino, e mentre sfogliava le raccolte di Urania si sentiva veramente soddisfatta: una ragazzina delle case popolari, piccoletta, spelacchiata e senza tette, aveva creato una nuova figura mitologica, Il Porco di Falaride. Ho del talento, si disse, e questo è solo l’inizio.

Il palazzo era antico, solido, quasi disabitato e con mura spesse più di un metro. Ai primi piani non ci viveva più nessuno, c’erano solo un paio di anziani nel sottotetto, che ricordarono per un po’ di tempo uno strano mugolio proveniente dalle cantine e un odorino di arrosto che di certo arrivava dalla vicina osteria. Invece a Beatrice tornò in mente la storia del Toro di Falaride: Erodoto aveva ragione, si era fermata per un po’ di tempo ad assaporare l’eco delle urla del suo prigioniero arrostito vivo, e il suono convertito dal passaggio attraverso i lunghi corridoi dei sotterranei e le spesse mura sembrava veramente il grido di un toro infuriato. Di un maiale infuriato, a dire il vero, ma un maiale che aveva subito il suo giusto contrappasso. Congratulandosi con sé stessa, Beatrice si fermò al negozietto di libri usati per spendere le prime mille lire del suo bottino, e mentre sfogliava le raccolte di Urania si sentiva veramente soddisfatta: una ragazzina delle case popolari, piccoletta, spelacchiata e senza tette, aveva creato una nuova figura mitologica, Il Porco di Falaride. Ho del talento, si disse, e questo è solo l’inizio.

- Cinquanta sfumature di Amore – L’Amor Felino - 17 Febbraio 2014

- Resistenza in vita - 3 Febbraio 2014

- Non è mai troppo tardi - 6 Gennaio 2014