(continua dalla puntata precedente)

Dopo la prima giornata trascorsa nel mio liceo di quarant’anni prima, volevo ritrovare La Carrozza di Hans, la botteguccia dell’usato in cui ero entrata in un pomeriggio di luglio del 2012 alla ricerca di vecchi albi a fumetti e dalla quale ero uscita nell’ottobre del 1972; però non ci potevo andare appena uscita da scuola, c’erano i miei genitori e la loro casa che mi aspettavano minacciosi. Purtroppo in quell’universo non solo ero ancora minorenne, ma il mio sostentamento economico dipendeva da quelle due figure tragiche; tre, con la nonna, sempre vigile a pronosticare le disgrazie che incombevano sulle ragazze come me, che non davano retta ai genitori, portavano la minigonna e stavano a casa il meno possibile. Lungo la strada, per farmi coraggio, sono ripassata davanti al Palazzaccio, la miglior medicina omeopatica per affrontare la mia famiglia. Era bene che, accanto alle lamentele e alle minacce che avevano fatto da colonna sonora alla mia adolescenza, mi fosse chiaro cosa avevo lasciato nel vecchio universo: il palazzo grigio e tetro in cui mi guadagnavo da vivere tra pianto e stridor di denti.

Dopo la prima giornata trascorsa nel mio liceo di quarant’anni prima, volevo ritrovare La Carrozza di Hans, la botteguccia dell’usato in cui ero entrata in un pomeriggio di luglio del 2012 alla ricerca di vecchi albi a fumetti e dalla quale ero uscita nell’ottobre del 1972; però non ci potevo andare appena uscita da scuola, c’erano i miei genitori e la loro casa che mi aspettavano minacciosi. Purtroppo in quell’universo non solo ero ancora minorenne, ma il mio sostentamento economico dipendeva da quelle due figure tragiche; tre, con la nonna, sempre vigile a pronosticare le disgrazie che incombevano sulle ragazze come me, che non davano retta ai genitori, portavano la minigonna e stavano a casa il meno possibile. Lungo la strada, per farmi coraggio, sono ripassata davanti al Palazzaccio, la miglior medicina omeopatica per affrontare la mia famiglia. Era bene che, accanto alle lamentele e alle minacce che avevano fatto da colonna sonora alla mia adolescenza, mi fosse chiaro cosa avevo lasciato nel vecchio universo: il palazzo grigio e tetro in cui mi guadagnavo da vivere tra pianto e stridor di denti.

Ci sono capitata davanti proprio quando uscivano gli impiegati. Non era cambiato niente, le facce erano sempre delle stesse due categorie: i diseredati con la pelle grigia e gli occhi spenti, e i ben inseriti che si salutavano a voce alta con le risate false e i salamelecchi ruffiani che ricordavo, purtroppo, molto bene. Ho avuto addirittura il piacere di scorgere qualcuno che era ancora in servizio quarant’anni dopo. Va bene fregati dalla riforma delle pensioni, ma quelli, secondo me, erano così pervertiti da essere rimasti per libera scelta. L’osservazione degli abominevoli esseri funzionava da medicina per darmi la forza di affrontare la casa paterna, mia madre e la peggior cucina della costa orientale.

Mentre cercavo di mandare giù qualcosa, almeno un po’ di pane con la mortadella, guardavo la donna che allora aveva poco più di quarant’anni, ma sembrava la nonna della me stessa che avevo lasciato nel 2012. I capelli opachi e sempre in disordine, la figura sciatta e squallida, la bocca piegata all’ingiù, le rughe e la pelle grigiastra; magra come un chiodo, secca e ossuta come gli schiaffoni che mi allungava. Mio padre, perennemente incazzato con la vita e col mondo, era già rientrato nella fabbrica-prigione. In quel periodo non c’era molto da ridere per una famiglia operaia, ma avevamo parenti e vicini che se la passavano peggio, eppure da loro non si respirava un’atmosfera così tetra. In casa mia non si sentiva mai una risata, nessuno ci veniva a trovare, i miei non avevano amici. I pasti erano una tragedia, facce lunghe intorno alla tavola, elenchi di conti da pagare, visite mediche, spese da affrontare; tutto lo squallore domestico tra mia nonna che brontolava, mio padre che impartiva i suoi ordini e mia madre che diceva sempre di sì, con gli occhi bassi. E per me schiaffoni perché non volevo mangiare. A pranzo, con lei, me la cavavo a lamenti e rimostranze, ma la sera mancavano solo gli ululati dei lupi. Mio padre si lamentava del lavoro in fabbrica, mia madre sospirava in silenzio, la nonna brontolava e tutti insieme mi davano addosso perché uscivo, non mangiavo, non mi vestivo da brava ragazza e in generale non ero mai abbastanza riconoscente per tutto quello che facevano per me.

Mentre cercavo di mandare giù qualcosa, almeno un po’ di pane con la mortadella, guardavo la donna che allora aveva poco più di quarant’anni, ma sembrava la nonna della me stessa che avevo lasciato nel 2012. I capelli opachi e sempre in disordine, la figura sciatta e squallida, la bocca piegata all’ingiù, le rughe e la pelle grigiastra; magra come un chiodo, secca e ossuta come gli schiaffoni che mi allungava. Mio padre, perennemente incazzato con la vita e col mondo, era già rientrato nella fabbrica-prigione. In quel periodo non c’era molto da ridere per una famiglia operaia, ma avevamo parenti e vicini che se la passavano peggio, eppure da loro non si respirava un’atmosfera così tetra. In casa mia non si sentiva mai una risata, nessuno ci veniva a trovare, i miei non avevano amici. I pasti erano una tragedia, facce lunghe intorno alla tavola, elenchi di conti da pagare, visite mediche, spese da affrontare; tutto lo squallore domestico tra mia nonna che brontolava, mio padre che impartiva i suoi ordini e mia madre che diceva sempre di sì, con gli occhi bassi. E per me schiaffoni perché non volevo mangiare. A pranzo, con lei, me la cavavo a lamenti e rimostranze, ma la sera mancavano solo gli ululati dei lupi. Mio padre si lamentava del lavoro in fabbrica, mia madre sospirava in silenzio, la nonna brontolava e tutti insieme mi davano addosso perché uscivo, non mangiavo, non mi vestivo da brava ragazza e in generale non ero mai abbastanza riconoscente per tutto quello che facevano per me.

Dovevo decidere. Per decenni il mio sogno era stato di tornare indietro nel tempo e rimettere a posto i guasti della mia vita. Poi un giorno di luglio ero entrata nella Carrozza di Hans ed ero scesa quarant’anni prima, nel 1972, quando i giochi erano ancora tutti da fare. Potevo stringere i denti, studiare, sopportare la disciplina familiare per tre anni, poi andare all’università. Di lì a due anni e mezzo sarei stata maggiorenne e mi sarei anche potuta rifugiare in Australia, come avevo fantasticato nel mio vecchio universo. Tanti ragazzi allora ci andavano; facevano i camerieri, poi trovavano qualcosa di meglio e rimanevano a vivere là. In ogni modo c’era ancora qualche anno per pensarci. Intanto quel pomeriggio nulla mi impediva di andare a vedere se la Carrozza di Hans era ancora parcheggiata in quel vicoletto del centro. Per uscire di nuovo, dopo pranzo, mi toccava di passare sotto alle forche caudine delle rimostranze della mamma e delle profezie di disgrazia della nonna, ma ci dovevo rifare l’abitudine.

Ho preso la bici della mamma, almeno aveva le ruote normali. In pochi minuti ero in centro e contemplavo un muro intatto, senza la più piccola traccia di apertura, porta, vetrina o garage, in cui potesse essere ospitato il negozietto che cercavo. In fondo lo sapevo, i libri e i film mi avevano istruito: quando si cade in un paradosso spazio-temporale e si va a finire in un altro universo, la via per il ritorno non è segnalata come la fermata di un autobus. Bisogna guadagnarsela. Sempre che fosse possibile ritrovare il passaggio. In quel momento mi sono sentita veramente spaventata; razionalmente non avevo creduto molto alla possibilità di tornare indietro, ma dentro di me un pochino ci speravo, e non mi sentivo preparata ad affrontare tre anni di greco, latino e genitori. Va bene, ero giovane, ma non mi sembrava più nemmeno di essere carina, così magra e vestita come uno spaventapasseri, con il mio amore del liceo che non mi guardava neppure e l’amara consapevolezza che forzarlo sarebbe stato solo fonte di guai. Un altro desiderio ce l’avevo, però. Rivedere il ragazzo che tanti anni dopo sarebbe diventato mio marito. Ai tempi non ci conoscevamo, però sapevo che frequentava un bar del centro, ci passava tutti i pomeriggi a giocare a carte. Mi sono fatta coraggio e sono entrata a prendere un cappuccino proprio in quel bar allora famosissimo in città. Ci si ritrovavano gli “alternativi”, i militanti della sinistra extraparlamentare, i musicisti, i tossici e i più bei ragazzi della città, e ho visto anche lui, seduto a un tavolino con altri tre, immerso nel gioco delle carte. Neanche a dirlo, non mi ha degnata di uno sguardo. Mi chiedevo a cosa serviva essere di nuovo giovane se nessuno mi guardava, ma avevo giurato di non correre mai più dietro a nessuno e mi sono rifugiata in biblioteca.

Ho preso la bici della mamma, almeno aveva le ruote normali. In pochi minuti ero in centro e contemplavo un muro intatto, senza la più piccola traccia di apertura, porta, vetrina o garage, in cui potesse essere ospitato il negozietto che cercavo. In fondo lo sapevo, i libri e i film mi avevano istruito: quando si cade in un paradosso spazio-temporale e si va a finire in un altro universo, la via per il ritorno non è segnalata come la fermata di un autobus. Bisogna guadagnarsela. Sempre che fosse possibile ritrovare il passaggio. In quel momento mi sono sentita veramente spaventata; razionalmente non avevo creduto molto alla possibilità di tornare indietro, ma dentro di me un pochino ci speravo, e non mi sentivo preparata ad affrontare tre anni di greco, latino e genitori. Va bene, ero giovane, ma non mi sembrava più nemmeno di essere carina, così magra e vestita come uno spaventapasseri, con il mio amore del liceo che non mi guardava neppure e l’amara consapevolezza che forzarlo sarebbe stato solo fonte di guai. Un altro desiderio ce l’avevo, però. Rivedere il ragazzo che tanti anni dopo sarebbe diventato mio marito. Ai tempi non ci conoscevamo, però sapevo che frequentava un bar del centro, ci passava tutti i pomeriggi a giocare a carte. Mi sono fatta coraggio e sono entrata a prendere un cappuccino proprio in quel bar allora famosissimo in città. Ci si ritrovavano gli “alternativi”, i militanti della sinistra extraparlamentare, i musicisti, i tossici e i più bei ragazzi della città, e ho visto anche lui, seduto a un tavolino con altri tre, immerso nel gioco delle carte. Neanche a dirlo, non mi ha degnata di uno sguardo. Mi chiedevo a cosa serviva essere di nuovo giovane se nessuno mi guardava, ma avevo giurato di non correre mai più dietro a nessuno e mi sono rifugiata in biblioteca.

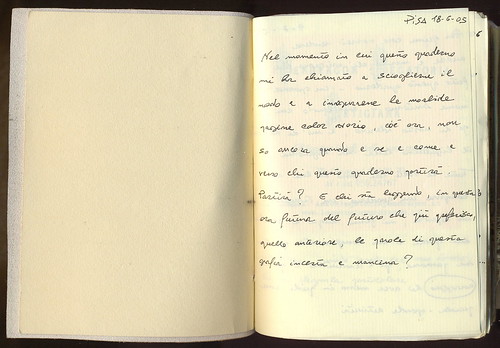

Di giorni, in seguito, ne sono passati tanti. Andavo a scuola, stavo attenta alle lezioni, studiavo e leggevo. Le amiche mi trovavano cambiata e mi chiedevano sempre se stavo bene, perché non ero più il vulcano di cazzate che conoscevano, ma sembravo dimessa. Invecchiata, come dicevano loro. E non sapevano quanto ci andavano vicino. La domenica non le stressavo più per fare qualcosa di divertente, mi accontentavo di un cinema, oppure stavo in casa a leggere e a riempire quaderni con i “pro e i contro” su pagine divise in due colonne. Cercavo di passare quei tre anni di liceo tirando avanti e turandomi il naso, più o meno come nel vecchio universo cercavo di far passare gli anni che mi mancavano alla pensione. Con la differenza che nel 2012 avevo la mia casa, i gatti, i divani, il computer, mio marito, e nessuno che rompeva i coglioni, una volta uscita da quel Palazzaccio di merda; invece nel “nuovo” universo avevo le amiche e la scuola, ma dovevo ingollare pure le materie schifose come chimica e fisica e una famiglia dove c’era da lottare anche per un giro in centro al pomeriggio. Si avvicinava l’estate e avrei dovuto affrontare tre mesi in casa con i miei, senza la macchina, senza andare al mare, senza il condizionatore, a dormire in camera con mia nonna, a porte e finestre sbarrate perché lei aveva sempre freddo. Avevo bisogno di un’idea. Non potevo essere tornata indietro nel passato per aspettare un futuro da vecchia.

Di giorni, in seguito, ne sono passati tanti. Andavo a scuola, stavo attenta alle lezioni, studiavo e leggevo. Le amiche mi trovavano cambiata e mi chiedevano sempre se stavo bene, perché non ero più il vulcano di cazzate che conoscevano, ma sembravo dimessa. Invecchiata, come dicevano loro. E non sapevano quanto ci andavano vicino. La domenica non le stressavo più per fare qualcosa di divertente, mi accontentavo di un cinema, oppure stavo in casa a leggere e a riempire quaderni con i “pro e i contro” su pagine divise in due colonne. Cercavo di passare quei tre anni di liceo tirando avanti e turandomi il naso, più o meno come nel vecchio universo cercavo di far passare gli anni che mi mancavano alla pensione. Con la differenza che nel 2012 avevo la mia casa, i gatti, i divani, il computer, mio marito, e nessuno che rompeva i coglioni, una volta uscita da quel Palazzaccio di merda; invece nel “nuovo” universo avevo le amiche e la scuola, ma dovevo ingollare pure le materie schifose come chimica e fisica e una famiglia dove c’era da lottare anche per un giro in centro al pomeriggio. Si avvicinava l’estate e avrei dovuto affrontare tre mesi in casa con i miei, senza la macchina, senza andare al mare, senza il condizionatore, a dormire in camera con mia nonna, a porte e finestre sbarrate perché lei aveva sempre freddo. Avevo bisogno di un’idea. Non potevo essere tornata indietro nel passato per aspettare un futuro da vecchia.

- Cinquanta sfumature di Amore – L’Amor Felino - 17 Febbraio 2014

- Resistenza in vita - 3 Febbraio 2014

- Non è mai troppo tardi - 6 Gennaio 2014