Non so come la vivete voi, la lunga marcia dal primo all’ultimo giorno della settimana lavorativa. Per me è un attraversamento del Sahara senz’acqua e senza niente in testa, un’ascesa all’Everest a mani nude, senza scarpe e senza ossigeno. Il Palazzo dei Veleni, in cui mi guadagno da vivere tra pianto e stridor di denti, è altamente tossico, e da quando il “governo dei tecnici” di questo disgraziato paese si è intascato i miei contributi e mi ha comunicato il “fine pena mai”, non posso nemmeno sperare nella tanto agognata uscita di galera, la pensione. E poi, come si dice, ognuno ha le sue croci, piccole o grandi che siano. Al momento, le mie si chiamano “Squinzi e Laganà”.

Non so come la vivete voi, la lunga marcia dal primo all’ultimo giorno della settimana lavorativa. Per me è un attraversamento del Sahara senz’acqua e senza niente in testa, un’ascesa all’Everest a mani nude, senza scarpe e senza ossigeno. Il Palazzo dei Veleni, in cui mi guadagno da vivere tra pianto e stridor di denti, è altamente tossico, e da quando il “governo dei tecnici” di questo disgraziato paese si è intascato i miei contributi e mi ha comunicato il “fine pena mai”, non posso nemmeno sperare nella tanto agognata uscita di galera, la pensione. E poi, come si dice, ognuno ha le sue croci, piccole o grandi che siano. Al momento, le mie si chiamano “Squinzi e Laganà”.

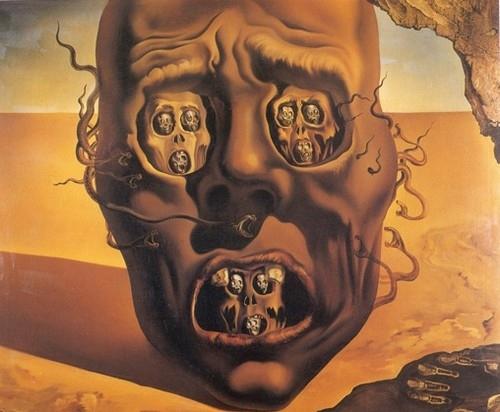

In tanti anni di lavoro, sui colleghi ho sempre pensato di aver toccato il fondo, ma mi sono dovuta ricredere e dotare di una robusta scavatrice. La premiata ditta “Squinzi e Laganà” è solo l’ultimo rospo, in ordine di tempo, che mi tocca ingoiare. Il signor Laganà – mi si perdoni la scorrettezza politica – è la caricatura della checca isterica. Non me ne vogliate, ma non mi viene in mente una definizione più azzeccata. Alto un metro, un cazzo e un barattolo di tonno, ma immensamente più largo, del tutto privo di collo ma dotato di una pappagorgia che si unisce in un unico blocco con la pancia da gravidanza fuori termine, questo ameno soggetto usa scodinzolare per i corridoi lasciando dietro di sé strati di bava viscida per onorare i soprastanti, e faldoni di pratiche da scaricare addosso a quelli che non contano nulla. Il suo maggior rimpianto è di non aver vinto il concorso da vigile urbano, a cui ambiva perché “Ddddddio mmmmio la diviza…. è cozì affazinante!” e nonostante sia riuscito a procreare due mostriciattoli con una moglie di inaudita bruttezza, si è distinto in attività collaterali quali il pedinamento notturno di un giovane che gli era stato assegnato come “segretario”.

In tanti anni di lavoro, sui colleghi ho sempre pensato di aver toccato il fondo, ma mi sono dovuta ricredere e dotare di una robusta scavatrice. La premiata ditta “Squinzi e Laganà” è solo l’ultimo rospo, in ordine di tempo, che mi tocca ingoiare. Il signor Laganà – mi si perdoni la scorrettezza politica – è la caricatura della checca isterica. Non me ne vogliate, ma non mi viene in mente una definizione più azzeccata. Alto un metro, un cazzo e un barattolo di tonno, ma immensamente più largo, del tutto privo di collo ma dotato di una pappagorgia che si unisce in un unico blocco con la pancia da gravidanza fuori termine, questo ameno soggetto usa scodinzolare per i corridoi lasciando dietro di sé strati di bava viscida per onorare i soprastanti, e faldoni di pratiche da scaricare addosso a quelli che non contano nulla. Il suo maggior rimpianto è di non aver vinto il concorso da vigile urbano, a cui ambiva perché “Ddddddio mmmmio la diviza…. è cozì affazinante!” e nonostante sia riuscito a procreare due mostriciattoli con una moglie di inaudita bruttezza, si è distinto in attività collaterali quali il pedinamento notturno di un giovane che gli era stato assegnato come “segretario”.

La signora Squinzi invece è una ex ragazza carina, che agli inizi della sua carriera aveva potuto contare sugli ottimi risultati delle sue prove orali, ma al momento trasuda veleno da tutti i pori perché la sua merce non vale più nulla. Sempre in combutta con Laganà – eccetto i momenti in cui l’uno spara a zero sull’altro a colpi di spiate – per qualche oscuro fine tiene un’agenda in cui annota tutto quello che i colleghi fanno e dicono, e dove vanno, e mentre i suoi occhietti porcini e malefici scrutano le nostre facce, un paio di monumentali orecchie ad antenna parabolica danno l’impressione di captare perfino i pensieri. Non mi sono mai sentita coinvolta più di tanto nelle sue operazioni, perché una delle mie regole di sopravvivenza nel Palazzaccio è l’invisibilità, di cui mi faccio forza, ma se la signora Squinzi è talmente sprovveduta da tenere questa agenda aperta sulla sua scrivania, non c’è da stupirsi che a me, l’impiegata invisibile, capiti di leggerla. È stato così che ho scoperto che tutti, nel reparto, abbiamo un soprannome. Il mio è “la rumena”. Sinceramente me ne potrei dare da sola almeno un centinaio, di soprannomi, nel lager lavorativo, ma questo mi ha davvero stupito, e dopo averci riflettuto per un giorno, ho deciso di consultare un esperto. Sì, perché io ce l’ho l’esperto, e non di soprannomi, ma di rumeni.

La signora Squinzi invece è una ex ragazza carina, che agli inizi della sua carriera aveva potuto contare sugli ottimi risultati delle sue prove orali, ma al momento trasuda veleno da tutti i pori perché la sua merce non vale più nulla. Sempre in combutta con Laganà – eccetto i momenti in cui l’uno spara a zero sull’altro a colpi di spiate – per qualche oscuro fine tiene un’agenda in cui annota tutto quello che i colleghi fanno e dicono, e dove vanno, e mentre i suoi occhietti porcini e malefici scrutano le nostre facce, un paio di monumentali orecchie ad antenna parabolica danno l’impressione di captare perfino i pensieri. Non mi sono mai sentita coinvolta più di tanto nelle sue operazioni, perché una delle mie regole di sopravvivenza nel Palazzaccio è l’invisibilità, di cui mi faccio forza, ma se la signora Squinzi è talmente sprovveduta da tenere questa agenda aperta sulla sua scrivania, non c’è da stupirsi che a me, l’impiegata invisibile, capiti di leggerla. È stato così che ho scoperto che tutti, nel reparto, abbiamo un soprannome. Il mio è “la rumena”. Sinceramente me ne potrei dare da sola almeno un centinaio, di soprannomi, nel lager lavorativo, ma questo mi ha davvero stupito, e dopo averci riflettuto per un giorno, ho deciso di consultare un esperto. Sì, perché io ce l’ho l’esperto, e non di soprannomi, ma di rumeni.

Io abito nel centro storico, che nella nostra cittadina è il quartiere più degradato, un ammasso di vecchie case fatiscenti in cui sono rimasti solo gli anziani e i recidivi, quelli che ci sono nati oppure ci hanno comprato casa trent’anni fa, pagandola pure molto, e adesso non la riuscirebbero a vendere nemmeno come garage. Le famigliole di autoctoni con i classici due pargoli e il SUV hanno colonizzato le villette a schiera dei lindi e verdi quartieri di periferia, con ampio parcheggio ed enormi centri commerciali, e in centro sono arrivati i profughi dei paesi più devastati, o semplicemente della vita. Sono quelli che si accontentano di condividere un bilocale con altre quattro famiglie, finché il pavimento non casca in testa alla comunità di trenta persone che occupa il bilocale al piano di sotto. In questo quartiere si è rispettata perfino una certa suddivisione per etnia, e nella mia strada la maggioranza, guarda caso, è rumena. Dimitru, il mio dirimpettaio, è un esponente di spicco della comunità, e la sera della mia curiosa scoperta ho fatto un salto da lui, perché volevo capire che cosa posso avere di rumeno io, che sono romagnola da innumerevoli generazioni.

Io abito nel centro storico, che nella nostra cittadina è il quartiere più degradato, un ammasso di vecchie case fatiscenti in cui sono rimasti solo gli anziani e i recidivi, quelli che ci sono nati oppure ci hanno comprato casa trent’anni fa, pagandola pure molto, e adesso non la riuscirebbero a vendere nemmeno come garage. Le famigliole di autoctoni con i classici due pargoli e il SUV hanno colonizzato le villette a schiera dei lindi e verdi quartieri di periferia, con ampio parcheggio ed enormi centri commerciali, e in centro sono arrivati i profughi dei paesi più devastati, o semplicemente della vita. Sono quelli che si accontentano di condividere un bilocale con altre quattro famiglie, finché il pavimento non casca in testa alla comunità di trenta persone che occupa il bilocale al piano di sotto. In questo quartiere si è rispettata perfino una certa suddivisione per etnia, e nella mia strada la maggioranza, guarda caso, è rumena. Dimitru, il mio dirimpettaio, è un esponente di spicco della comunità, e la sera della mia curiosa scoperta ho fatto un salto da lui, perché volevo capire che cosa posso avere di rumeno io, che sono romagnola da innumerevoli generazioni.

Il mio vicino, di solito gentilissimo, si è inalberato alquanto. I rumeni sono gente orgogliosa della propria etnia, e non tollerano che venga usata come insulto. Ha cominciato a digitare a raffica numeri di telefono sul cellulare, chiamando a raccolta gli altri capifamiglia, e mi ha fatto capire che questa volta i rei di lesa maestà non se la sarebbero cavata con i soliti scherzi goliardici che in genere si affidano ai bambini, tipo tagliare tutte le gomme della macchina e frantumare ogni pezzetto di parabrezza e specchietti vari. Dice Dimitru che dare del rumeno a qualcuno a mo’ di insulto è un’offesa per tutta la comunità. Non mi ha spiegato per quale motivo, secondo lui, mi ero guadagnata il soprannome, ma ha preteso l’indirizzo di Laganà e della Squinzi, per decidere il da farsi insieme con un altro autorevole esponente della famiglia, un signore che si fa vedere poco in giro, vive molto riservatamente nell’ombra, ma viene sempre interpellato per le questioni più gravi. Di questo signore, il mio vicino mi ha voluto rivelare solo il soprannome – Vlad, per gli amici – e la provenienza, una regione della Romania che loro chiamano da secoli “oltre la foresta” e che a noi occidentali è nota come Transilvania. Un luogo bellissimo, pieno di verde e di castelli storici, che Dimitru non si stanca mai di raccomandarmi per le vacanze. Peccato che io ami il mare.

Il mio vicino, di solito gentilissimo, si è inalberato alquanto. I rumeni sono gente orgogliosa della propria etnia, e non tollerano che venga usata come insulto. Ha cominciato a digitare a raffica numeri di telefono sul cellulare, chiamando a raccolta gli altri capifamiglia, e mi ha fatto capire che questa volta i rei di lesa maestà non se la sarebbero cavata con i soliti scherzi goliardici che in genere si affidano ai bambini, tipo tagliare tutte le gomme della macchina e frantumare ogni pezzetto di parabrezza e specchietti vari. Dice Dimitru che dare del rumeno a qualcuno a mo’ di insulto è un’offesa per tutta la comunità. Non mi ha spiegato per quale motivo, secondo lui, mi ero guadagnata il soprannome, ma ha preteso l’indirizzo di Laganà e della Squinzi, per decidere il da farsi insieme con un altro autorevole esponente della famiglia, un signore che si fa vedere poco in giro, vive molto riservatamente nell’ombra, ma viene sempre interpellato per le questioni più gravi. Di questo signore, il mio vicino mi ha voluto rivelare solo il soprannome – Vlad, per gli amici – e la provenienza, una regione della Romania che loro chiamano da secoli “oltre la foresta” e che a noi occidentali è nota come Transilvania. Un luogo bellissimo, pieno di verde e di castelli storici, che Dimitru non si stanca mai di raccomandarmi per le vacanze. Peccato che io ami il mare.

Il sabato successivo ho trovato un bigliettino nella buca delle lettere. La comunità rumena organizzava una cena con serata danzante e io ero pregata di accettare l’invito, perché avevano una sorpresa per me. Con i loro balli tradizionali non mi cimento, ma a quei banchetti si mangia bene e si beve ancora meglio, e non me lo sono fatta ripetere. All’ora stabilita ero già a tavola e brandivo le armi della singolar tenzone, forchetta e coltello, avendo cura di non lasciare mai vuoto il bicchiere, che se no porta male. Tra balli, canti e libagioni, la mezzanotte è arrivata in un attimo, e non mi sembrava che ci fosse molta lucidità in sala quando Dimitru è salito sulla sedia e ha ordinato il silenzio, eppure al suo appello tutti hanno smesso di parlare e di suonare. Il mio vicino ha aperto una porta e ha scortato dentro il personaggio più strano mai visto in questo quartiere della città, che, fidatevi, di gente strana ne vede tanta.

Il sabato successivo ho trovato un bigliettino nella buca delle lettere. La comunità rumena organizzava una cena con serata danzante e io ero pregata di accettare l’invito, perché avevano una sorpresa per me. Con i loro balli tradizionali non mi cimento, ma a quei banchetti si mangia bene e si beve ancora meglio, e non me lo sono fatta ripetere. All’ora stabilita ero già a tavola e brandivo le armi della singolar tenzone, forchetta e coltello, avendo cura di non lasciare mai vuoto il bicchiere, che se no porta male. Tra balli, canti e libagioni, la mezzanotte è arrivata in un attimo, e non mi sembrava che ci fosse molta lucidità in sala quando Dimitru è salito sulla sedia e ha ordinato il silenzio, eppure al suo appello tutti hanno smesso di parlare e di suonare. Il mio vicino ha aperto una porta e ha scortato dentro il personaggio più strano mai visto in questo quartiere della città, che, fidatevi, di gente strana ne vede tanta.

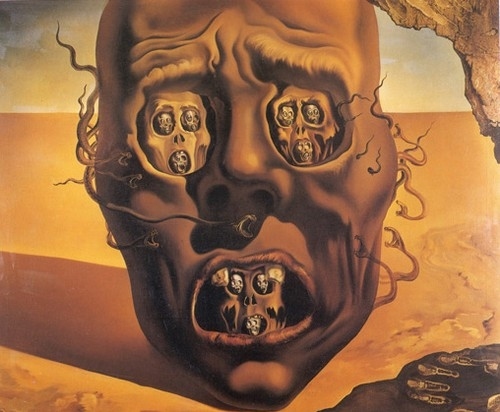

Era un signore alto, pallidissimo, quasi cadaverico, dall’incarnato di chi non ha mai visto il sole, anzi, si augura di non vederlo mai. Vestiva un costume tradizionale che mi ha fatto pensare al sacerdote di un antico culto, ma Dimitru mi ha assicurato che non era un prete. Oh, proprio no. Decisamente no. Mi è stato presentato come il famoso Conte Vlad, che mi faceva un onore grandissimo a ricevermi di persona, perché non ama farsi vedere in pubblico, e – dicono – anche il pubblico non ama farsi vedere da lui. Mi ha perfino sorriso, anche se con difficoltà, forse perché i canini appuntiti sono un pochino sconcertanti; magari, se da piccolo gli avessero messo l’apparecchio ai denti, il poverino si sarebbe mostrato più volentieri in società e sarebbe uscito di casa più spesso. Dal mantellone nero sono spuntate due mani diafane, dalle unghie lunghissime, tra cui Vlad stringeva un cofanetto. Un dono per me, mi ha sussurrato, da aprire in casa mia, e subito.

Era un signore alto, pallidissimo, quasi cadaverico, dall’incarnato di chi non ha mai visto il sole, anzi, si augura di non vederlo mai. Vestiva un costume tradizionale che mi ha fatto pensare al sacerdote di un antico culto, ma Dimitru mi ha assicurato che non era un prete. Oh, proprio no. Decisamente no. Mi è stato presentato come il famoso Conte Vlad, che mi faceva un onore grandissimo a ricevermi di persona, perché non ama farsi vedere in pubblico, e – dicono – anche il pubblico non ama farsi vedere da lui. Mi ha perfino sorriso, anche se con difficoltà, forse perché i canini appuntiti sono un pochino sconcertanti; magari, se da piccolo gli avessero messo l’apparecchio ai denti, il poverino si sarebbe mostrato più volentieri in società e sarebbe uscito di casa più spesso. Dal mantellone nero sono spuntate due mani diafane, dalle unghie lunghissime, tra cui Vlad stringeva un cofanetto. Un dono per me, mi ha sussurrato, da aprire in casa mia, e subito.

Avevo mangiato e bevuto abbastanza, e il Conte non mi sembrava il tipo che ama essere contraddetto, così sono filata a casa con il mio regalo e per essere sicura della mia privacy, mi sono chiusa in bagno per aprirlo. Ci ho trovato una pergamena vergata con una bellissima calligrafia antiquata, un saluto con cui il caro Vlad ci teneva a precisare che essere rumeni non è un insulto, anzi, è un onore, e un sacchetto di seta nera. Dentro ci ho trovato due maschere con le fattezze di Laganà e della Squinzi. Come regalo mi è sembrato strano, ne avevo già abbastanza di vedere le loro facce da culo dentro il Palazzo dei Veleni e non comprendevo l’utilità di averne anche le maschere, ma ho ammirato la pregiata fattura dei manufatti. Il materiale era finissimo, le fattezze riportate con precisione perfetta, e anche i capelli non sembravano incollati, ma piantati uno a uno nello scalpo. La stessa cosa per i baffi alla Village People che Laganà, forse per sentirsi più macho, si è fatto crescere da poco, e per le sopracciglia depilate della Squinzi e il porro che le deturpa la guancia. All’interno le maschere erano foderate di seta rossa, per renderle comode e morbide da indossare a Carnevale. Come avrà mai fatto, il Conte Vlad, a riprodurre anche i punti neri, le rughe e le tracce di barba mal rasata? Niente da dire, è un grande artista. Poi mi è venuto in mente che da qualche giorno i due soci non si fanno vedere al lavoro, mentre l’allegra banda di ratti di fogna che scorrazza nei nostri cortili è emigrata in via permanente proprio dal signor Vlad, come se nelle sue cantine ci fosse qualcosa di prelibato. Poveri topi, mi sono detta: la carne di quei due fetenti potrebbe anche trasmettere la leptospirosi ai cuccioli. E per le maschere, ho tempo per organizzarmi. A Carnevale mancano diversi mesi e posso cominciare a pensare ai costumi.

- Cinquanta sfumature di Amore – L’Amor Felino - 17 Febbraio 2014

- Resistenza in vita - 3 Febbraio 2014

- Non è mai troppo tardi - 6 Gennaio 2014