di Enzo Buscemi

Roma 1965

Oggi sono stato in un ospedale e ho visto una bambina che deve morire.

Forse non è esatto chiamarla bambina, perché ha sedici anni. Ma non è nemmeno giusto che debba morire.

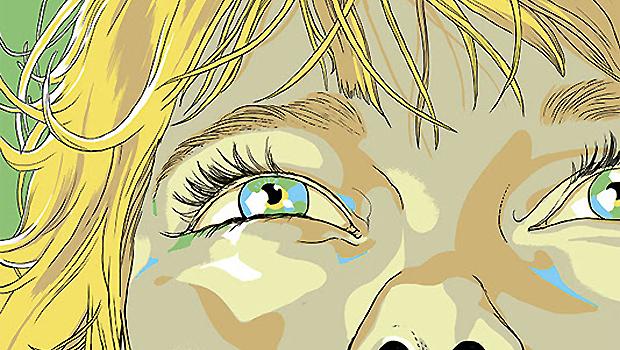

Ne ricordo gli occhi, grandi, enormi in quel visetto cereo e sorridente di bimba. I capelli crespi da meridionale, acconciati alla meglio, rigidi, cresciuti senza guida. Cominciavano in basso – sulla fronte – con una peluria leggera e piacevole.

Il collo, esile, sbucava da una camicina gialla, semplice con piccoli ricami verdi intorno al colletto. All’altezza del seno, era appuntata una medaglietta smaltata con l’effige, inutile, di qualche santo.

Il corpo non era affatto sviluppato per i sedici anni, dichiarati quasi con timore. Magro, sottile, elegante quando la malata si sollevava sui gomiti per salutare i visitatori. Le braccia scarne. Molto belle le mani, con le vene affioranti, più celesti che azzurre. Lunghe, affusolate, con le unghie curate, a testimoniare interminabili giornate vuote di qualsiasi attività.

Mani lunghe, quasi indipendenti dal corpo. Come gli occhi.

Sotto le coperte si indovinavano le gambe, esili anche quelle, da efebo stanco. Una rimaneva sempre piegata. Non poteva stendersi. Il male era cominciato da lì.

La bambina sorride sempre e, certo, si fa male al labbro inferiore che, da una parte, è gonfio e tumefatto. Forse per il dilagare della malattia, per la febbre, o per i continui morsi nel tentativo di frenare i lamenti, quando il dolore diventa insopportabile. Sorride, e non capisci come ancora ci riesca. Sta male da tanto tempo che, alla sua età è più di un secolo. Ma sorride. Chi le sta intorno è impacciato. Non trova le parole che vorrebbe, per farla allegra o, addirittura, non riesce nemmeno a parlarle. Ma lei, per anticipare la fatica che si fa per strapparle un sorriso, lo offre senza che glielo chiedano.

Sorride, mesta, con una dolcezza infinita che ti lacera il cuore. La poca vita che le rimane è tutta nei suoi occhi. Spauriti come quelli di un gattino, pieni di dolcezza, come quelli di un angelo in un dipinto barocco. Pieni di sgomento, a tratti, quando pensa che vai a trovarla perché è malata, pieni di una forza strana che, seppur frenata, trasparendo dalla dolcezza, ti umilia. Perché tu, in condizioni normali, raramente riesci a trovarla.

Ti dice che la notte scorsa non ha avuto febbre. Ed è come se uno che ha il raffreddore, ti dicesse che non si soffia il naso da un’ora.

Lei non sa che la vita che le rimane è poca. Un periodo brevissimo, ma impiegherà un secolo a viverla, con tutto il dolore che le riserva. Ma sembra felice, perché le hanno detto che fra qualche giorno tornerà a casa. Al sud in mezzo alla turba dei suoi otto fratelli: “La più piccola le somiglia tanto”, dice la madre. E già sa, che su quella riverserà il suo affetto, quando questa, che si consuma, non ci sarà più.

Ma lei, la piccola malata, non sa che è finita. Non sa che il suo sorriso si spegnerà presto con i giorni, spietati, del dolore più acuto. Forse reagirà imprecando. No. Non lo credo. Si vede subito che ha troppo rispetto per gli altri, e non vuole affliggerli col suo tormento.

Usando discorsi inutili, le si dice che è tanto bella, “che potrebbe fare l’attrice”. Ma le attrici non la interessano. Nemmeno legge le riviste che parlano del loro mondo sempre felice. Preferisce scorrere velocemente Topolino. Ma lo lascia cadere sulle lenzuola quando le sue braccia scarne si stancano a reggerlo o, quando la sua mente non vuole più distrarsi e desidera guardare in se stessa. Per guadagnarsi un’esperienza più rapida della vita.

Deve vivere, almeno col cervello, perché al suo corpo, ormai, tutto è negato. Deve pensare in fretta e rendersi conto di ciò che la circonda. Non avrà tempo per farlo in seguito.

Deve invecchiare subito, per giustificare le sue condizioni. Spiegarsele e accettarle, con la testa di un vecchio, che alla vita non può più chiedere nulla. Altrimenti impazzirebbe.

Nessuno le ha detto che morirà presto. Ma ora, se ripenso a quei minuti passati insieme, mi convinco che invece, lei sapeva.

E mi spiego la strana espressione di morte in quegli occhi enormi che, a tutti i costi, volevano dimostrare tanta vita.

La piccola ha la morte dentro. La sente con l’intuito dei bambini e con la sensibilità dei vecchi. Ma non vuole lasciarlo intendere.

Per scoprirlo, si deve osservarla mentre sorride (ma senza farglielo notare), e allora lei si apre. Perché l’espressione di calma rassegnazione che infonde fiducia e tormento a chi le sta intorno, è faticosamente voluta.

Sì, soltanto adesso ne sono certo. La piccola malata sapeva di essere in fin di vita. Per l’inspiegabile coscienza che affiora in chi sta per lasciare il mondo, lei sapeva della sua tragedia e ne custodiva, gelosamente, il segreto. Qualcosa di troppo importante per confidarlo ad altri che certo avrebbero reagito in modo diverso da quello a lei gradito. Voleva tenerlo per sé. L’unico, primo, grande, mistero della sua povera esistenza. E allora, sorrideva per giocare una beffa al mondo. Ma non certo a se stessa. Piuttosto, una lezione di vita, che diventa risorsa, quando i religiosi la sfruttano per propagandare la fede in un ente superiore, sia esso Dio, Budda o Maometto.

Quella bambina che a sedici anni ne dimostrava dodici, era in effetti più matura di chi abbia impiegato tutta l’esistenza per penetrare l’oscura essenza della vita.

Lei aveva già capito tutto. Non poteva accadere nulla che la sorprendesse, che già non conoscesse, che non avesse già provato, pur senza mai aver vissuto, gustato o sofferto.

Sua madre si imponeva di sorriderle, trattenendo le lacrime, che sfogava quando si inventava un motivo per uscire dalla camera. E non immaginava che l’identica lotta stesse vivendola la figlia.

Ma quella della piccola malata era più facile e, per questo, più naturale.

In quegli occhi profondi, con quell’alone celeste come le vene delle mani, c’era quanto non si possa descrivere in cento pagine. Felicità perché ognuno le voleva bene, tristezza perché non poteva rivelare quanto in realtà le crescesse dentro, mestizia poiché non trovava più nulla che la scuotesse, appena, dalla sua stanchezza. Ancora felicità, poiché sapeva che la sua sofferenza non sarebbe durata a lungo. E poi, perché dal dolore cresceva la certezza che, solo concludendo l’esistenza, avrebbe finalmente appreso il senso misterioso, dell’universo.

Quante notti avranno passato quegli occhi spalancati nella penombra della camera, a fissare la lampada azzurra che illuminava la statuetta di un santo sulla porta.

Quante notti, a ripassare i capitoli di una sapienza appresa troppo in fretta?

È strano, non ricordo le orecchie di quella bambina. O erano nascoste dai capelli? No, erano scoperte ma per lei non avevano più importanza. Non le interessava più ascoltare.

Qualunque messaggio del mondo, ormai, non la sfiorava. Rispondeva agli stimoli di una voce, di un suono, solo con la parte sensitiva del suo piccolo essere.

Per questo non ho notato le orecchie. La piccola non ascoltava nulla di quanto le suonava intorno. Ascoltava, solo con l’anima, i dialoghi che andava facendo con se stessa.

Perciò quell’espressione, dolce e leggera, di muto compiacimento con gli altri.

Un atteggiamento di involontaria superiorità. Maestoso e semplice.

Era già una privilegiata. Stava in terra, mentre non c’era più.

Per questo sorrideva.

Roma 1977, I° classificato, premio ‘Il domani’

Copyright Enzo Buscemi

- La quale… [parte II] - 26 Maggio 2025

- La quale… [parte I] - 26 Maggio 2025

- La terra della talpa - 20 Maggio 2025