di Raffaele Laurenzi

Poco dopo la metà del mese, la redazione si trasferiva a Torino, presso la tipografia Ilte, per «chiudere» il numero.

I primi tempi, quando ero ancora inquadrato come impiegato, non facevo parte della comitiva. Erano perciò giornate di autentico riposo. Padrone di una redazione spopolata, passavo il tempo a leggere vecchi numeri di Auto Italiana e dell’Europeo, oppure me ne andavo a zonzo lungo i corridoi, alla scoperta degli uffici della casa editrice.

Uno dei miei luoghi preferiti era lo studio fotografico, dove lavoravano i fratelli Franco e Mario Papetti, più o meno miei coetanei, ma più anziani di me in quanto a esperienza lavorativa, circostanza che li rendeva un’interessante fonte di informazioni.

Credo che per loro io fossi un perfetto rompiscatole. Per due ragioni: in primo luogo gli facevo perder tempo, in secondo luogo rischiavo ogni volta di compromettere il loro lavoro aprendo all’improvviso la porta della camera oscura mentre, debolmente illuminati da una luce rossa, sviluppavano le fotografie in una bacinella. Fu così che, dopo un paio di questi incidenti, trovai la porta chiusa a chiave.

Quello studio esercitava su di me una forte attrazione. Lo spettacolo delle immagini che andavano formandosi, tremolanti, sul foglio bianco immerso nella bacinella era per me un’autentica magia.

Ammiravo i Papetti perché il loro era un lavoro creativo ed ero attratto da tutta l’attrezzatura presente nello studio: macchine fotografiche, cavalletti, flash, obiettivi, l’ingranditore… Un giorno, doveva essere il 1971 o ’72, li vidi alle prese con una nuova macchina fotografica: un’Hasselblad 6×6. La studiavano, la provavano e intanto mi illustravano i vantaggi del grande formato e i pregi di quel costoso modello in determinate situazioni.

Di sicuro a Quattroruote i mezzi non mancavano. Bastava la firma del direttore generale signor Sambo per acquistare uno strumento o ritirare un «anticipo», cioè il contante necessario per avviare un servizio. Anche il fatto di disporre di due fotografi regolarmente assunti era un lusso che poche riviste potevano permettersi e sebbene non avessi ancora maturato esperienze lavorative in altre case editrici, e perciò non potessi fare confronti, mi era chiaro che la rivista godesse di ottima salute.

Ma la misura esatta del clima di Bengodi di cui godeva la redazione di Quattroruote – suscitando l’invidia di tutte le altre – la ebbi quando toccò anche a me di seguire la «comitiva» a Torino, dove tutti i giornalisti erano trattati come principini.

Devo precisare che la trasferta aveva le sue ragioni. Quattroruote veniva stampata alla Ilte, Industria Libraria Tipografica Editrice, gruppo Iri, allora a Torino in corso Bramante: un gigante capace di sfornare ogni giorno milioni di pagine di carta stampata. Le guide telefoniche, le Pagine Gialle, il Radiocorriere TV, la francese Revue Automobile e Quattroruote, per citare le principali, uscivano dalle sue rotative.

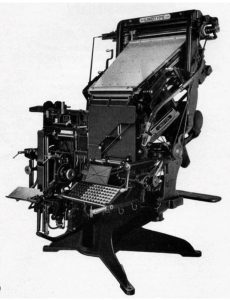

Si lavorava con le linotype, le macchine per scrivere e il «tirabozze», un vecchio torchio utilizzato appunto per stampare le bozze da correggere. I testi venivano mandati in tipografia, al pian terreno, per posta pneumatica. E per posta pneumatica il proto, capo della tipografia, li rispediva in bozza in redazione.

Si lavorava con le linotype, le macchine per scrivere e il «tirabozze», un vecchio torchio utilizzato appunto per stampare le bozze da correggere. I testi venivano mandati in tipografia, al pian terreno, per posta pneumatica. E per posta pneumatica il proto, capo della tipografia, li rispediva in bozza in redazione.

Oggi non è più così: la fotocomposizione ha sostituito il piombo, il computer ha rimpiazzato la linotype, possiamo scrivere un articolo a New York, impaginarlo a Zagabria e stamparlo a Sydney semplicemente con un clic sul tasto «invio». Ma una volta la vicinanza della macchina per scrivere alla linotype e di questa alla rotativa era necessaria per accelerare i tempi di lavorazione e offrire ai lettori un prodotto fresco.

Gli uffici di Quattroruote, se ricordo bene, erano al secondo piano: occupavano un’ampia superficie suddivisa da vetrate sul lato sinistro di un largo corridoio. Sul lato opposto c’era la redazione del Radiocorriere TV.

Buona parte della rivista, in particolare quella legata all’attualità, praticamente si faceva lì, in quelle stanze disadorne, in pochi giorni di lavoro, ora frenetico, ora interrotto da lunghe pause di attesa. Si cominciava la mattina verso le 9.30-10.00 o anche più tardi e si chiudeva bottega, spesso, dopo le 21.

Le parti della rivista non legate all’attualità, come le inchieste o le rubriche, potevano essere preparate in anticipo: in questo caso il giro di bozze tra Milano e Torino si svolgeva con un servizio di fattorini. Ma per il resto, se si voleva acchiappare notizie fresche o mettere in piedi in fretta e furia la prova su strada di un’importante vettura, era necessario che tra la redazione e la tipografia vi fosse, diciamo così, contatto fisico. Capitava che, causa ingorgo, i testi dattiloscritti, inviati per posta pneumatica, tornassero stampati in colonna dopo diverse ore. Nell’attesa, si facevano telefonate agli uffici stampa per strappare informazioni su un nuovo modello, si scrivevano didascalie, si chiacchierava, si ricevevano visite.

C’era chi giocava a scacchi, chi ascoltava la radiolina a transistor, chi sorseggiava il tè zuccherino e appiccicoso che un omino con una grande boccia a tracolla serviva sulla scrivania per poche lire.

Quando le «supposte» della posta pneumatica arrivavano dalla tipografia, Giancarlo Migliavacca distribuiva le bozze. Se era pomeriggio tardi, si lavorava fino alle 9 o anche alle 10. Spesso non si trattava di correggere i refusi: a quelli provvedevano i correttori di bozze, due ometti anziani e grigi, con le lenti spesse, bravissimi, che salvavano i giornalisti da strafalcioni orrendi. La «lettura» si tramutava a volte nel rifacimento del pezzo, o perché non stava in piedi o perché una serie di verifiche che non erano state fatte prima per mancanza di tempo costringevano a pesanti revisioni. Poi c’erano le correzioni fatte per capriccio, o perché una parola non suonava bene, o perché il punto era meglio della virgola. I giudizi si pesavano col bilancino del farmacista, per evitare malintesi con gli uffici stampa delle case automobilistiche, che investivano generosamente i loro budget pubblicitari sulle pagine della rivista.

Capitava che la correzione fosse apportata all’inizio della colonna, costringendo il linotipista a ribattere l’intero blocchetto di piombo. Tutto ciò aveva un costo. Ma era evidente che quello era l’ultimo dei problemi della rivista. Le vendite andavano a gonfie vele, le pagine di pubblicità fioccavano, certi mesi non si sapeva dove metterle. Gianni Mazzocchi, editore e direttore, si permetteva di confinare la pubblicità nelle rubriche, cioè nelle prime e ultime pagine della rivista, mai in mezzo ai servizi giornalistici, dove avrebbe potuto spuntare tariffe più alte. E se un inserzionista inviava il bozzetto in ritardo, peggio per lui: aspettava il numero prossimo. Quattroruote era una gallina dalle uova d’oro e veniva nutrita generosamente.

I primi a partire per Torino erano Giancarlo Migliavacca, capo redattore, e Aldo Fraschini, capo grafico  (oggi si direbbe art director). Agli inizi alloggiavano tutti al Sitea, storico grand hotel e ristorante dei primi del Novecento, allora un po’ in declino, vicino alla centralissima via Roma. Dalla fine degli anni Sessanta, qualcuno preferì prenotare all’Ambasciatori, moderno hotel in corso Vittorio Emanuele. Era anche quello un segnale che la «comitiva» non era più tanto unita.

(oggi si direbbe art director). Agli inizi alloggiavano tutti al Sitea, storico grand hotel e ristorante dei primi del Novecento, allora un po’ in declino, vicino alla centralissima via Roma. Dalla fine degli anni Sessanta, qualcuno preferì prenotare all’Ambasciatori, moderno hotel in corso Vittorio Emanuele. Era anche quello un segnale che la «comitiva» non era più tanto unita.

Agli inizi, quando i redattori erano tutti giovani e carichi d’entusiasmo, la trasferta a Torino era anche l’occasione per solidarizzare e lavorare in allegria. Scherzavano, si prendevano in giro, raccontavano barzellette. Spesso passavano insieme la serata al cinema o a teatro, al Carignano, dove andavano in scena Tino Buazzelli, Dario Fo e Rina Morelli.

Se erano costretti in redazione ad aspettare le bozze fino a tardi, c’era Steno Siccoli che dava spettacolo. «Maria, Maria!» invocavano i colleghi. A quel punto Steno, che da ragazzo sognava di fare l’attore e il regista, ma si era laureato in ingegneria per far contenta la mamma, si avvolgeva una sciarpa intorno al collo e si esibiva nell’imitazione della Callas, il suo idolo: «Casta diva che inargenti queste sacre antiche piante…» Applausi, bis, ancora!, finché la voce di Migliavacca non richiamava all’ordine: «Ragazzi, sono arrivate le bozze della prova su strada.»

Quando entrai a far parte della squadra in trasferta, la separazione del gruppo fondatore avveniva anche all’ora di pranzo. C’era chi tornava in albergo, chi saltava il pasto, chi seguiva Giancarlo Migliavacca al ristorante. La scelta del locale veniva discussa da una scrivania all’altra ma in genere cadeva su uno dei soliti tre o quattro ristoranti, tutti di alto livello. «Ai Due Lampioni no, ci siamo stati ieri», «Idea, andiamo a mangiare fonduta e porcini fritti alla Fontana dei Francesi», finché Migliavacca non convinceva tutti: «Ho telefonato al Cambio, hanno il tartufo bianco, ci riservano il tavolo di Cavour!»

Capitava che al momento di organizzare la comitiva, un collaboratore esterno si aggirasse ancora in redazione: «Dai, vieni con noi, non farti pregare». Oppure capitava che il collaboratore, ben sapendo le abitudini della redazione, studiasse ad arte l’orario, sicuro che alla fine ci avrebbe rimediato un pranzo in piacevole compagnia. Non sarebbe stato carino lasciarlo andare a casa.

Ricordo un episodio: pagato il conto, un giornalista si avviò all’uscita stringendo in mano un vasetto di vetro. «Regalo di Mazzocchi» disse ai colleghi, investendoli del profumo intenso del tartufo bianco.

Al rientro dal pranzo, si passava a volte dalla tipografia. Se c’erano le copie della Revue Automobile sui bancali, pronte per essere caricate sui tir diretti in Francia, ne prendevamo un paio. La Revue era quindicinale ed era informatissima sulle attività delle case automobilistiche francesi: avevamo la fortuna di vedere la rivista prima dei nostri colleghi d’Oltralpe e ne approfittavamo.

La sera mi accodavo volentieri al duo Migliavacca-Fraschini, il capo grafico. Una sera alla Birreria Wührer mi fecero gustare l’ostrica più sontuosa della mia vita: enorme, presentata su un apriostriche di legno e un letto di ghiaccio tritato. Durante la crisi energetica del 1973, tempo di austerity, i locali chiudevano presto. Ci infilavamo in un bar, sempre il solito, nei pressi del Sitea. Il titolare, ormai un amico, abbassava la cler e ci serviva semplici tramezzini. E da bere? Una bottiglia di Pommery, alla salute di Quattroruote.

Cominciai a intuire che per alcuni giornalisti la trasferta a Torino era un’evasione dal tran tran milanese, forse anche dalla vita coniugale. Perché sì, si lavorava, ma ci si divertiva anche. Si scherzava sui vizi e sulle virtù dei colleghi di altri giornali, sugli uffici stampa, sui difetti di certe automobili, sottolineati con battute che non sarebbero mai state pubblicate…

sulle virtù dei colleghi di altri giornali, sugli uffici stampa, sui difetti di certe automobili, sottolineati con battute che non sarebbero mai state pubblicate…

Una volta Giancenzo Madaro, capo redattore ma in pratica vice direttore della rivista, raccontò quando il Montanari, l’anziano autista di Mazzocchi, arrivò a Torino al volante di un’Alfa Romeo Giulia ti preserie. Già, perché spesso Quattroruote aveva il privilegio di avere a disposizione un nuovo modello prima ancora della presentazione ufficiale. Fu così anche per la Giulia, vettura attesissima dal pubblico, che segnò nel 1962 il primato tecnico e stilistico dell’industria automobilistica italiana.

Quattroruote voleva provare la macchina in anteprima e l’Alfa Romeo assecondò la rivista mettendole a disposizione un esemplare appena uscito dalla catena di montaggio del Portello di Milano. In quei giorni però lo staff della rivista era a Torino per la chiusura del numero di luglio 1962, perciò Mazzocchi dette incarico al suo vecchio autista di ritirare la Giulia al Portello e di portarla subito a Torino, in tempo per mettere in piedi un’anteprima sulla vettura. Montanari arrivò dopo poche ore, parcheggiò la Giulia alla Ilte e salì al secondo piano per consegnare le chiavi a Madaro. Che subito gli chiese: «Beh, come va la Giulia?». E l’altro: «Va forte, eccome se va forte. In autostrada l’ho tirata al massimo, ma il motore è impiccato, sale a seimila giri, fa rumore, ho avuto paura di sbiellare…»

Montanari aveva percorso tutta la Mi-To in «quarta», non sapeva che la Giulia avesse la «quinta»…

- Il bancario - 8 Luglio 2024

- La “cura” di Teo - 24 Giugno 2024

- Noemi - 17 Giugno 2024

Punto primo: COMPOSITORE A MANO poi LINOTIPISTA ed infine, FOTOCOMPOSITORE !!!

Quanta NOSTALGIA !!!